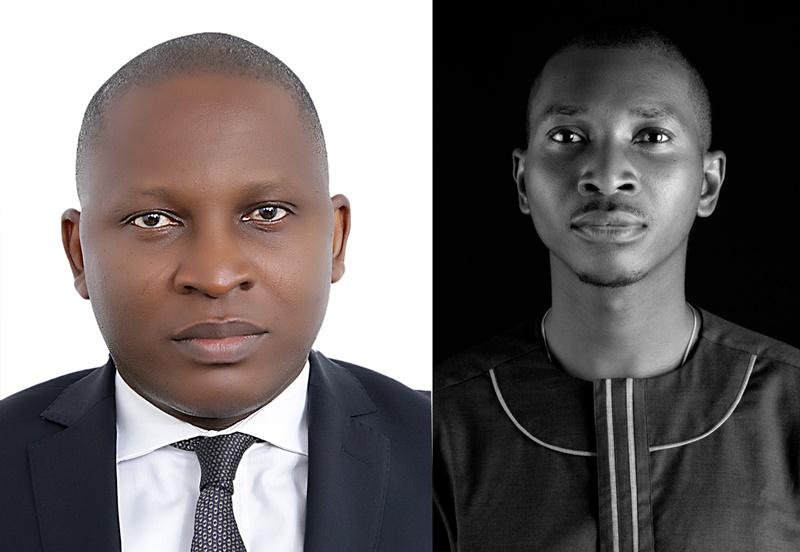

« Entrepreneurs agricoles en Afrique de l’ouest » paru dans la revue Systèmes Alimentaires le 27 Novembre 2024 s’intéresse aux caractéristiques des entrepreneurs agricoles ouest africains. Ce travail scientifique examine les profils et les projets, à partir d’un échantillon d’entrepreneurs togolais et béninois. L’article a été réalisé par Messieurs, Médéssè GANDÉGNON, le Maître de conférences à l’Université de Technologie de Tarbes Occitanie Pyrénées (UTTOP) dans le sud-ouest de la France et Jean Koudjokoum TCHANGAI, Docteur en Business Administration (EDBA) du Business Science Institute et de l’IAE Lyon School of Management (Université Jean Moulin Lyon3) et Docteur (PhD) axé sur l’élaboration d’un modèle global d’octroi de crédit aux PME second doctorat (PhD) à l’ISPI. Les échanges !

AgriTorch : Qu’est-ce qui est à la base de votre étude sur les entrepreneurs agricoles ouest africains ?

Dr Jean Koudjokoum TCHANGAI :L’étude sur les entrepreneurs agricoles en Afrique de l’Ouest, menée en collaboration avec Médéssè GANDÉGNON, reflète mon engagement à concevoir des solutions financières innovantes adaptées aux défis des PME et au développement économique de nos économies.

Ce travail s’inscrit dans une réflexion plus large sur le financement des PME, une thématique qui me passionne en raison de son rôle clé dans le développement économique des pays africains et pour le secteur bancaire. Avec les PME représentant 99 % du tissu économique au Togo et plus de 90 % dans la région ouest-africaine, elles constituent un point de départ stratégique pour analyser et répondre aux besoins en financement et en accompagnement entrepreneurial.

L’accent mis sur les entrepreneurs agricoles découle naturellement de plusieurs facteurs. D’abord, mes origines familiales : mes grands-parents étaient agriculteurs et mes parents, bien que professionnels, géraient des exploitations agricoles. Ensuite, l’agriculture, pilier de nos économies, est trop souvent réduite à la subsistance ou à la ruralité. Pourtant, nous constatons une montée en puissance d’entrepreneurs agricoles jeunes, éduqués et tournés vers des modèles économiques novateurs.

Mon engagement dans ce domaine a été renforcé par mon expérience en 2017 en tant que représentant de l’Association Professionnelle des Banques et Établissements Financiers du Togo (APBEF-Togo), où j’ai participé activement à des projets structurants comme le développement des agropoles et le Mécanisme Incitatif de Financement Agricole (MIFA). Ces initiatives m’ont permis de mieux comprendre les besoins et les défis du secteur.

Enfin, mes échanges avec Médéssè GANDÉGNON ont révélé un vide académique dans l’approche des problématiques de gestion appliquées à l’agriculture, particulièrement en Afrique francophone. Ce constat nous a poussés à entreprendre une étude conjointe pour combler ce manque et offrir des outils utiles aux décideurs et aux entrepreneurs agricoles.

Maître de conférences Médéssè GANDÉGNON : A la base, mon doctorat porte sur le financement des PME en général, avec une focale mise sur les petites entreprises. Le sujet des PME est quelque chose qui m’intéresse de base et ce n’est pas un hasard. C’est parce que en fait j’ai toujours pensé mon activité de chercheur comme un levier pour contribuer à mon niveau au développement de mon pays. Cela a toujours été très clair pour moi. Je ne me voyais pas travailler sur un sujet qui n’aurait pas pour le Bénin. Et en cela, travailler sur les petites entreprises et les PME en général était un bon moyen de commencer à contribuer. Parce que de toute façon, les PME constituent plus de 99% du tissu économique de nos pays. Donc, c’était un moyen de rester proche de ces problématiques.

D’autre part, il y a la question du financement qui est absolument vitale pour toutes les entreprises et encore plus pour les petites. Donc l’association de ces 2 thématiques était un combo parfait pour poser les bases de mes recherches futures sur les PME.

Maintenant comment je suis passé des PME en général aux entrepreneurs agricoles ? C’est en fait assez simple. Il se trouve qu’après ma thèse, mon premier emploi fut dans une école d’ingénieur : l’école d’ingénieur de Purpan qui est spécialisée dans le secteur agricole et dans l’agroalimentaire. C’est un univers que je ne connaissais pas du tout personnellement et académiquement.

J’ai donc découvert cet univers avec ses spécificités. Mais toutefois, le milieu agricole je connais très bien. Puisque mon grand-père était agriculteur et que je passais beaucoup de temps au village quand j’étais petit. De plus, moi j’ai été dans un internat durant mes jeunes années où l’agriculture biologique et le végétalisme étaient la norme. On cultivait la terre et on ne mangeait pas de viande. Donc j’ai toujours eu des liens très forts avec la terre et l’agriculture. Si bien qu’en grandissant, j’avais ce projet de bâtir ma propre exploitation.

Donc le fait de me retrouver dans cet environnement professionnel avec des agroéconomistes, des biologistes, des géographes, etc. Tout ce monde spécialisé autour de l’agriculture a ravivé mon intérêt pour le monde agricole mais sous un aspect plus intellectuel, plus académique.

Et c’est là que je me suis penché sur la littérature académique sur l’agriculture. Ce qui était étonnant c’est que j’ai découvert que le sujet était traité essentiellement par des ‘’ruralistes’’ comme j’aime les appeler : des sociologues de la ruralité, des économistes ruraux, des agronomes, des géographes, etc. Mais en réalité, le sujet de l’agriculture intéressait très peu les gestionnaires.

Et quand on se penche plus spécifiquement sur l’agriculture africaine, alors là c’est la bérézina. Rien. Ou presque. Il y a quelques efforts du côté anglophone de l’Afrique, mais chez les francophones, c’est juste le désert. Et je me suis dit c’est quand même anormal. Puisque dans le même temps, on a tous les pays qui n’arrêtent pas de créer des initiatives, des agences, des bureaux pour faire la promotion de l’agriculture. Mais je me suis demandé comment ils font alors pour prendre ces décisions ? Sur quoi reposent ces agences qui sont créées ? Sur quoi reposent ces directives qui sont données ? J’avais le sentiment qu’on navigue à vue dans les politiques publiques dans nos pays. Qu’on fait les choses sans avoir vraiment étudié la question et avoir posé au préalable un diagnostic.

Donc comme je suis chercheur, je me suis dit que j’allais juste faire mon boulot, et donc faire de la recherche. C’est pour ça que j’ai commencé à travailler sur ce projet de recherche. Il se trouve que j’avais rencontré Jean Tchangai, quelques années auparavant et il était aussi très intéressé par le sujet. Donc on s’est lancé à 2 et on s’est dit allons-y ! On verra bien ce que ça donnera.

Donc on a voulu commencer par le commencement : la création des entreprises en agriculture. Comme Jean et moi-même travaillons déjà sur les petites entreprises, c’était quasiment la même chose que de travailler sur les entrepreneurs. Puisque les entrepreneurs, c’est des dirigeants de petites entreprises au final. Donc voilà un peu la genèse du projet.

Et il faut dire que c’est un projet qui est plus vaste et plus grand que cet article. C’est important de le préciser.

AgriTorch : Quelle est la particularité des entrepreneurs agricoles de l’ouest ?

Maître de conférences Médéssè GANDÉGNON : C’est une excellente question. Mais la réponse n’est cependant pas évidente. La meilleure réponse est simplement : ‘’ça dépend de quels entrepreneurs agricoles on parle’’. En fait, c’est là tout le sens de ce premier article. Pour une question aussi simple, il est impossible d’avoir une réponse parce que personne ne s’est jamais posé la question. D’où les questions que nous nous sommes posées au départ : « sur quoi reposent les démarches et actions gouvernementales ? » Vous voyez.

En fait, les entrepreneurs agricoles africains de l’Ouest sont divers. On peut les classer en plusieurs catégories. Et le souci c’est qu’aujourd’hui, nous on ne peut pas parler de toutes les catégories. On peut juste vous parler de celle que nous avons commencé à étudier.

Encore ici, il est intéressant de rappeler un élément historique. Quand vous lisez la littérature des anciens chercheurs sur le sujet, vous vous rendez compte qu’ils vous donnent une image quasi homogène de l’agriculture subsaharienne. C’est une image d’une agriculture très archaïque avec des gens individus peu éduqués qui pratiquent une agriculture de subsistance avec des houes et des dabas, etc. Peut-être que c’était vrai à une époque, à vrai dire je n’en sais rien. Mais de fait aujourd’hui en 2024, c’est totalement faux. Par contre, il existe encore des milieux dans lesquels on a le sentiment qu’il subsiste quelque chose de ce type.

Mais le sens de votre question implique un autre élément : ‘’entrepreneur’’. Un agriculteur n’est pas nécessairement un entrepreneur. Parce qu’un entrepreneur est caractérisé par une démarche spécifique avec des attitudes et des actions qu’il pose et qui sont spécifiques à l’image qu’il a de lui-même.

Donc, avec tous ces éléments, il est difficile pour nous aujourd’hui de vous dire quelle est la particularité de l’entrepreneur agricole en Afrique de l’Ouest. Et c’est parce que c’est tellement vaste comme question que nous avons commencé à circonscrire notre recherche à certains profils.

Nous avons donc segmenté la population des entrepreneurs agricoles et avons travaillé sur les entrepreneurs de la génération Y. Parce qu’ils sont aujourd’hui les plus nombreux (on n’a pas les statistiques, mais c’est leur génération qui est la plus représentée). La génération Y c’est selon la littérature, les personnes nées entre la fin des années 70 (1979) et le milieu des années 90 (1994).

Ce qu’on constate c’est que globalement ce sont des gens plutôt instruits. C’est le premier aspect qui saute aux yeux. Il y en a même qui ont un doctorat. Et je ne parle pas de moi ni de Jean Tchangai.

On constate aussi qu’ils sont souvent Non Issus du milieu Agricole. Dans le jargon, on utilise la terminologie NIMA pour désigner ces gens-là. Ce sont des personnes qui n’ont pas de parent dans l’agriculture mais qui décident de se lancer dedans.

Et cela à une conséquence, c’est qu’en fait ils n’ont pas de terre, pas d’héritage en termes de ferme qu’ils peuvent recevoir de quelqu’un. Donc, ils sont obligés de tout construire de A à Z s’ils veulent que leur projet voit le jour. Et ça c’est un élément très important. Et en lien avec ça, c’est qu’évidemment, ils sont obligés de construire leur projet en dehors de tout cadre préexistant et donc naturellement en dehors de tout cadre familial.

Parce que, il faut le dire, à la base l’agriculture est une activité familiale. Donc la plupart du temps, les agriculteurs sont descendants de parents qui étaient eux-mêmes des agriculteurs.

C’est vraiment des caractéristiques importantes qui déterminent le rapport de ces entrepreneurs à l’entrepreneuriat au sens large et à l’entrepreneuriat agricole encore plus largement. Et en fait, pour en revenir aux remarques du début sur les programmes gouvernementaux, je suis étonné qu’on ne se soit pas assis sur ces constats pour fabriquer les politiques gouvernementales. Parce que beaucoup de choses mises en place vont échouer. Et ce sera juste logique. Je peux vous prédire que plusieurs initiatives échoueront sans être prophète. En tout cas si je me réfère à la population que nous avons investigué et à ce que nous avons constaté, il y a des mesures qui sont destinées à l’échec.

Et je pourrais vous citer encore plein d’autres éléments, mais je préfère laisser cela pour la lecture du papier. Il faut que les gens aillent lire le papier dans son ensemble.

AgriTorch : Quelle différence existe-t-il entre l’entrepreneuriat classique et agricole ?

Maître de conférences Médéssè GANDÉGNON : Absolument ! Poser la question c’est déjà y répondre. Il y a de fortes différences. La première est la plus évidente : la dépendance aux éléments naturels. Quelqu’un qui crée une start-up de technologique du genre une application pour faire taxi et vtc, ou quelqu’un qui crée un restaurant, il n’a pas à se préoccuper de la pluie. Un entrepreneur agricole doit se préoccuper de la pluie car son activité dépend beaucoup de sa capacité à maîtriser la ressource en eau.

Une conséquence de cela est qu’il y a une incertitude plus grande sur l’activité agricole, surtout en l’absence de la maîtrise de l’eau. Il y a une incertitude plus grande, ce qui rend les organismes de financement encore plus frileux. Clairement, si on regarde de près, le secteur agricole est l’un des secteurs, si ce n’est le secteur le moins financé de l’activité économique dans nos pays. Mais ça je laisse mon cher Jean Tachangai en parler. Il maîtrise mieux le sujet que moi. Le commerce / négoce (achat-revente) est par exemple plus accompagné par les financeurs. Or c’est une activité qui enrichit les exportateurs et appauvrit les pays importateurs puisque l’argent va à l’étranger finalement. Mais l’agriculture qui permet de créer de la richesse localement est très peu voire pas du tout accompagnée alors qu’elle a le potentiel pour créer de la richesse abondamment et surtout localement.

On peut aussi rajouter un élément très important qui est souligné par certains chercheurs : les conséquences des Programmes d’Ajustement Structurels (PAS) des années 90 en Afrique subsaharienne. C’est-à-dire que dans les 90, vu les difficultés de nos économies, la banque mondiale et le FMI ont obligé nos états à se désengager de plusieurs secteurs d’activité et à liquider bon nombre de services publics. Le résultat est que l’agriculture a été un des premiers sacrifiés. J’ai envie de dire que ce n’était surement pas un hasard de la part de ces institutions.

Puisque dans le même temps, les économies européennes étaient excédentaires et déversaient leurs surplus sur notre continent et aussi ailleurs.

Mais les PAS ont aussi conduit à autre chose de dramatique, c’est le sous-investissement chronique dans nos infrastructures : routes, réseaux électriques, réseaux d’eau potable, chemin de fer, etc. C’est un gros problème pour l’agriculture car elle se fait rarement en ville.

Seul le maraîchage se fait à proximité des centres urbains et le petit élevage. Mais les grandes productions sont toujours situées dans des zones rurales. Sauf que sans routes on ne peut acheminer ces productions vers les centres urbains où tout se négocie. Donc pas d’infrastructures veut dire grosses difficultés d’accès au marché. Difficultés d’accès au marché veut dire, plus d’investissement pour l’agriculture et l’entrepreneur. Plus d’investissement veut dire plus de besoins en termes de moyens techniques et financiers. Etc.

Donc vous voyez, l’entrepreneur agricole doit faire face à une succession de montagnes qu’il ne peut parfois pas franchir parce que ça dépasse son cas personnel et sa volonté personnelle.

Ça dépasse ce qu’il peut faire tout seul. Et là tenez-vous tranquille, je n’ai pas encore tout dit, j’ai juste commencé à introduire les différences. Il y a bien d’autres choses, comme par exemple un élément dont je n’ai pas parlé du tout : l’accès à la terre. Quand vous n’êtes pas héritier d’un domaine foncier agricole, quand vous n’êtes pas issu d’une famille d’agriculteurs et vous voulez entreprendre dans l’agriculture, comment vous faites ?

Bref, tout ça pour dire qu’il y a de grosses différences entre l’entrepreneuriat classique et l’entrepreneuriat agricole.

Et pareillement, je me demande comment font les dirigeants et les décideurs de nos pays pour ne pas voir ces choses quand ils décident de créer des programmes ?

Quel est le profil type d’un entrepreneur agricole ?

Maître de conférences Médéssè GANDÉGNON: Ça n’existe pas. Il y a plusieurs profils d’entrepreneurs agricoles. Je peux me permettre d’affirmer cela car en attaquant notre étude, nous avons pu constater que même dans la catégorie que nous avons choisi, il y a déjà plusieurs tendances à la fois sur le plan socio biographique que sur le plan de la démarche entrepreneuriale. C’est-à-dire que même sur la catégorie que nous avons choisi d’étudier qui est celle de la génération Y, on a constaté que niveau profil identitaire des individus, on peut avoir plusieurs tendances. Et de la même manière, niveau comportement entrepreneurial, on peut avoir plusieurs tendances.

Donc parler du profil type de l’entrepreneur agricole est juste irréaliste. Et de toutes façons, nous ne pouvons pas en parler à partir de notre étude parce que finalement, on n’a pas étudié toute la population d’entrepreneurs agricoles. On en a l’ambition mais ce n’est pas encore fait. Pour pouvoir répondre complètement à cette question, il faudrait qu’on ait étudié l’ensemble de la population des entrepreneurs agricoles ou alors qu’on ait étudié un échantillon suffisamment représentatif de celle-ci. Et ce n’est pas encore le cas.

Pour ce qui est de ce qu’on q étudié par contre, on peut déjà évoquer quelques éléments. J’ai déjà parlé plus tôt de quelques caractéristiques. Je rajouterais à cela, que ce sont majoritairement des hommes. Le sexe masculin est surreprésenté dans la catégorie de la génération Y que nous avons étudié. Ce sont des hommes. Les femmes sont très marginales.

De plus, on voit au niveau personnel qu’ils sont généralement en couple (marié ou non) et qu’ils sont parents. C’est à dire qu’ils ont un ou plusieurs enfants. Et vous voyez, ça également c’est un élément capital.

Pour construire des programmes d’accompagnement gouvernementaux, on ne peut pas faire l’économie de ces informations. Elles sont vitales.

Qu’est ce qui caractérise l’entrepreneuriat agricole dans les deux pays ?

Maître de conférences Médéssè GANDÉGNON: On peut mettre en évidence les éléments qui correspondent au segment de la population que nous avons étudié. C’est déjà un point majeur à souligner. Ces traits que nous avons mis à jour parlent vraiment largement pour les 2 pays. Que ce soient des hommes, qu’ils soient en couple et père de famille, c’est des traits communs.

Pareillement, qu’ils soient instruits est aussi un trait commun. Qu’ils soient majoritairement non issus du milieu agricole est un trait commun. Ce sont des éléments qu’on a pu valider et dont on peut attester.

Quelles sont les forces et les faiblesses du secteur entrepreneurial agricole des deux pays ?

Maître de conférences Médéssè GANDÉGNON: Alors, à cette question, je me dois d’être totalement transparent également. Ce n’est pas une question que nous avons cherché à résoudre dans notre étude. Elle n’était pas le sujet de notre recherche. Donc formellement, nous n’avons pas de données probantes à mettre sur la table. Ce que nous faisons, c’est de la recherche scientifique. Donc à moins d’avoir étudié un sujet précisément sur le plan théorique et sur le terrain, nous évitons de donner un avis scientifique là-dessus.

Cependant, dans notre recherche, les échantillons que nous avons investigués et les données collectées aussi bien dans la littérature que sur le terrain font ressortir des éléments très clairs qu’on peut avancer sans crainte.

C’est donc sur cette base que je réponds à cette question. En termes de forces, le constat que notre recherche fait est qu’il y a un vrai engouement pour l’entrepreneuriat d’une façon générale et pour l’entrepreneuriat agricole d’une façon plus spécifique. Il y a un engouement aussi bien du côté des entrepreneurs, c’est-à-dire des individus, que du côté des dirigeants.

En fait des 2 côtés, on cherche à propulser l’entrepreneuriat agricole dans une nouvelle dimension. Le souci c’est que nous on sait aujourd’hui pourquoi les individus, c’est-à-dire les entrepreneurs sont dans cette dynamique parce qu’on a étudié la question. Mais on ne sait pas pourquoi les gouvernants sont dans cette mouvance. On peut supposer que c’est pour stimuler le développement économique. Mais on peut quand même s’interroger sur la réalité de cette ambition surtout quand on sait que les projets gouvernementaux sortent un peu de nulle part et ne reposent sur aucunes bases scientifiques endogènes. Donc il y a là un mystère selon moi.

Une autre force est justement l’existence de programmes gouvernementaux qui cherchent tant bien que mal à valoriser l’entrepreneuriat agricole. Ils sont imparfaits c’est certain. Mais ils ont le mérite d’exister. Notre job à nous chercheurs est d’aider ces initiatives à devenir ce qu’elles doivent devenir. Mais ça ne dépend pas de nous prioritairement, ce sont les agences

qui portent ces programmes qui doivent nous en donner l’opportunité en nous sollicitant.

La troisième force que je veux mettre en avant c’est la démographie. Il y a une citation qu’on attribuer à Auguste Comte et qui dit que « La démographie c’est le destin ». Dans le cadre de notre recherche, c’est totalement vrai et ça correspond bien à un élément de réponse important à cette question que vous posez. En fait la démographie est une force ici sur 2 aspects : production et consommation.

On constate que l’entrepreneuriat agricole attire de nombreuses personnes. C’est une réalité objective. Donc ça veut dire qu’on aura théoriquement un nombre important de producteurs.

Dans le même temps, on constate que la démographie ouest africaine devrait continuer de progresser, ce qui signifie qu’en face des producteurs, on aura aussi des consommateurs en grand nombre.

L’un dans l’autre, on peut donc constater que la démographie est une force. Mais elle est en même temps l’une des premières faiblesses. En effet, il faut la canaliser et l’utiliser d’une manière qui soit utile et pertinente. Il faut être capable de l’orienter de la meilleure des manières. Car sans cela, elle n’accouchera de rien de bon. Surtout que cette démographie est majoritairement composée de jeunes gens dans la force de l’âge.

C’est d’ailleurs pour cela que nous avons choisi de focaliser notre étude sur la génération Y car ce sont eux les sujets visés par les campagnes et les initiatives gouvernementales. Même si cela n’est pas écrit ainsi, on voit bien quels types de profils sont recherchés. Et ça aussi, on en parlera dans un autre article si Dieu veut.

Une autre faiblesse est déjà évoquée plus tôt dans cet entretien, c’est la désorganisation manifeste de nos secteurs agricoles. C’est juste inquiétant de voir comment tout est chamboulé. Rien n’est vraiment clair. Attention ! Quand je dis cela, je ne dis pas qu’il n’y a pas d’instances ! Il existe des instances. Mais qui représentent-elles en réalité ? Ça c’est une autre question. Et ce sera le sujet de notre prochain article grâce à Dieu. Le secteur agricole est très mal structuré dans nos pays. C’est un problème absolument majeur.

Pour vivre en France une partie de l’année, je vois bien la différence. Et c’est un problème de fond. Mais le pire c’est que cette désorganisation engendre une absence de cohérence dans les actions. Et au final on a des Etats qui font ce qu’ils croient justes de faire, alors que quand on s’entretient avec les acteurs à la base, leurs besoins sont ailleurs. C’est vraiment compliqué comme situation.

Quels conseils pouvez-vous prodiguer aux entrepreneurs agricoles et à ceux qui aspirent à le devenir ?

Maître de conférences Médéssè GANDÉGNON : Oh là là ! Déjà je ne me sens pas légitime pour conseiller qui que ce soit en la matière. J’ai moi-même encore beaucoup de choses à apprendre et c’est pour cela que je fais ce travail de recherche.

Mais de mes investigations, une des choses qui remonte constamment c’est la difficulté que représente l’entrepreneuriat agricole en Afrique de l’Ouest francophone. Je ne peux pas dire si c’est le cas dans la zone anglophone, mais dans la zone francophone, c’est clair et les termes sont posés par les entrepreneurs eux-mêmes. C’est difficile. A cause de tout ce que j’ai déjà évoqué tout au long de cette interview et de tout ce que je n’ai pas pu dire car ça aurait été trop long.

Aussi, ce qui fait que les entrepreneurs agricoles continuent, c’est la foi qu’on peut résumer en cette phrase que je suis sûr vous avez déjà entendu plein de fois : « la terre ne ment pas ».

Je rajouterai à cela, qu’il faut avoir la passion de l’agriculture et être déterminé. Parce que j’ai pu voir des entrepreneurs à succès avec peu de moyens. Mais dans tous les cas, il ne faut pas se tromper ou se bercer d’illusions, ce que nos recherches démontrent jusqu’à présent c’est que c’est difficile. Alors il faut s’armer de courage et de détermination.

Propos recueillis par Midas Tigossou